《张光宇集》 人民美术出版社

张光宇的诸多面相:我们如何认识他

这张张光宇自导的连拍照片摄于上世纪30年代,我们惊讶:原来在波普艺术家安迪·沃霍尔创作于1976年的著名自拍照之前四十多年,就有人如此前卫地“玩”过了!

几十帧照片里的张光宇亦庄亦谐,摆出各种表情,这似乎是一个再恰当不过的隐喻。正如多年后,张光宇留给我们的诸多面相。

是的,他的面相如此之多元、才能如此之广博,风格如此之独特,以至于在张光宇这里,我们遭遇了命名的难题。张光宇研究者唐薇说:“在中国美术历史的长河中,张光宇是一位独特的艺术家。他太独特,称他为美术家?不够。称他漫画家,也不够。设计师?出版家?装饰艺术家?电影美术家?插画家,社会活动家,现代美术推广人……似乎都不够,于是有人称他为杂家。”

他确是美术家:他曾是二十年代著名画会天马会、晨光会以及天华艺术会初创期的会员,他是第一个美术家与摄影家联合创办的美术摄影学会、中国第一个漫画会的创办者之一,是新中国成立后中国美术家协会最早的理事会理事。

他以漫画家知名,十八岁发表“谐画”,1920年起经常发表社会题材漫画,他所独创的简明生动严谨朴正的漫画装饰风格,使现代中国漫画达到艺术的新高度,他最为人称道的漫画长篇是1945年创作的神话题材彩色漫画《西游漫记》。

他是让今天的设计师瞠目的设计家,一生设计的产品和文化产品数不胜数。早在二十年代,他在自己编辑的刊物中开辟近代工艺美术研究专栏,以此为基础撰写了《近代工艺美术》(于1932年出版,为中国第一本关于现代设计的著作)。他为张仃主持设计的国徽提供了决定性建议——梁思成建议以“璧”为基本形象,张光宇的建议是“天安门”。

张光宇自导的连拍照片摄于上世纪30年代

他确是电影和舞台美术的前辈:二十年代,他多次撰写电影美术方面的评论并参加中国早期电影的美术工作,如中国第一部古装“大片”,三国题材电影《美人计》。四十年代在重庆,后期在香港,他先后参加多部电影的美术工作,如《风雪夜归人》、《风雨江南》等。收宫之作美术电影《大闹天宫》的设计为中国动画片赢得国际声誉,影响几代儿童,直到今天依然生动。

他也是一位书籍装帧艺术家。他画的《林冲》、《武松》、《费宫人》绘本以及《神笔马良》、《孔雀姑娘》和《民间故事》系列至今活在读者的记忆中,著名的《民间情歌》即出自他手。

他又的确是一位出版家。二三十年代,他先后组建东方美术公司、中国美术刊行社、时代图书公司等出版社,直接创办或参与创办过《上海漫画》、《万象》、《独立漫画》等十余种杂志。

他更是一位社会活动家,年纪轻轻即名满沪上。他是第一次全国漫画作品展的发起人之一,是进步美术作家团体《人间画会》的会长,在重庆、在上海、在香港,组织漫画家联谊会,是众人心中当之无愧的大哥。

面对他,我们却仍有愧意。关于张光宇,我们印象模糊,历史生疏,知识匮乏,更谈不上认识。如今,历时十余年,集结张仃、黄苗子、叶浅予、夏衍等文化界几代人心力的四册《张光宇集》终于面世,围绕他展开的评传《追寻张光宇》和年谱也将出版。悉数展现在人们眼前的,是怎样的一个大家?他给我们又留下了怎样的智慧?

今年夏天,一部国产动画电影《大圣归来》让不少带着孩子上影院的年轻父母想到了他们小时候看的齐天大圣。大闹天宫的美猴王,这是留给几代中国孩子记忆中的美好童年,作为中国一个可谓动画“黄金时代”的代表,《大闹天宫》也是公众记忆最深刻的中国动画电影。

“孩儿们,操练起来!”随后孙悟空跃上银幕,锣鼓喧天,小猴子们也喧腾起来:“操练起来,操练起来!”《大闹天宫》的开场让孩子们沸腾了起来。1962年,《大闹天宫》在中国的电影院上映了。一位东城大华电影院的老放映员记得,《大闹天宫》给学校孩子们的专场,从头到尾,屋顶都要被孩子们的欢笑、鼓掌、叫喊声给吵爆了。

或许在孩子们心中,齐天大圣孙悟空似乎天然就是《大闹天宫》中的模样,所有的神仙长相、天庭景观都是如此,很少有人知道,这些都是来自美术设计张光宇之手。《大闹天宫》的美术设计,是张光宇一生诸多艺术创作的最后一座高峰,而他一生,涉猎漫画、出版、设计、插画等诸多领域皆有所成,一个个体就构成了中国现代文化一片独特的高地。漫画家廖冰兄说:“这样一个在中国现代艺术史上的筚路蓝缕者,这样一个富于创造力的画家,即使人们不知道他的名字,仍然在有意无意之中蒙受他的遗泽。你或许应该超过他,但你无法绕过他。因为这是张光宇,表明的是'Modern Chinese'的转折,艺术,尤其是设计观的转折。”

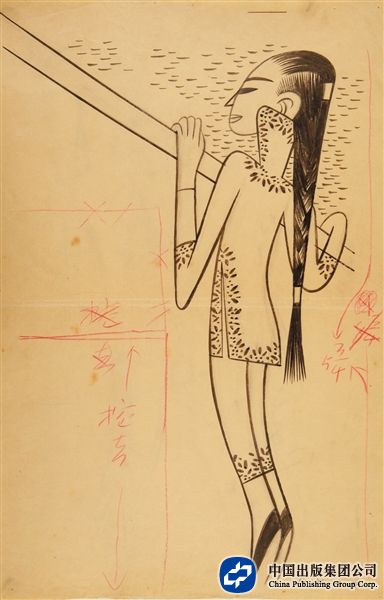

张光宇作品:《西游漫记》-1945年。

滚了十年雪球,他终于再现了

今年,是张光宇逝世50周年,也是他著名的《西游漫记》发表70周年,《民间情歌》发表80周年。这些张光宇的经典作品,绝版多年,终于在最近面世的四卷本《张光宇集》中以迄今为止最完整、最精美的方式重新展现。但这套《张光宇集》,唐薇做了整整十年。

“我们终于把这事做完了。”新书座谈会上,《张光宇集》主编唐薇和他的先生黄大刚终于松了口气。黄大刚说:“可见的是十年,但在血脉上、精神上的时间更长。”

出版这套张光宇集是众多老辈文艺耆宿的期望,这些寄予厚望的老辈人包括夏衍、吴祖光、叶浅予、廖冰兄、丁聪、张仃、华君武、黄永玉……其中也包括唐薇的公公黄苗子和婆婆郁风。黄大刚记得,最早想出《张光宇集》是“文革”后,父亲黄苗子托人在香港出版,张家子女用相机翻拍作品的照片寄到了香港,“都走到哪一步了呢?”黄大刚说,“版面都画出了,色标都做好了,钱没了着落。后来张仃找到一笔钱,想要做,但出资人又出意外去世了。”过去这么多年里,这位众人口中高山仰止的“老大哥”几乎仅仅活在年迈师友的记忆文字里。熟悉张光宇艺术的人们相继离世。2009年丁聪去世,2010年,生前认为“张光宇在中国美术史上的功绩可以与齐、黄并举”的 张仃也去世了。

2012年1月8日,黄苗子以百岁高龄辞世,去世前将“中华艺文奖”获奖所得一百万悉数捐给人民美术出版社用于张光宇全集的出版与推广。“为抗战,十九岁到沪上,得识张光宇、叶浅予等偶像,自此获提携,阔视野,始窥艺术门径。”黄苗子说,“此奖应属引我上路的张光宇兄。”

2005年,在先生黄大刚的动员下,唐薇白手起家开始研究张光宇。在这之前,唐薇是清华美院壁画系的老师,一直画画搞创作。

唐薇是清华美院前身——中央工艺美院“文革”后招的首届大学生。在这所张光宇也曾经任教的学校里,唐薇说他们那时候并不知道张光宇是谁。图书馆资料太少,班里一位同学是本校丘陵先生的女儿,把家里的书统统搬到班里给大家看,有一次拿过来的就有《张光宇插图集》,“看到《神笔马良》、《孔雀公主》,发现原来以前看过,那时候不知道是谁的,我还拓过,就觉得特别好看!那时候才知道张光宇这个名字。”

张光宇发表作品的年代早,且都是早期杂志,散佚在各处并不好找。唐薇的第一份资料还是黄苗子提供的,1928年创刊、上海书画影印的两本《上海漫画》月刊。“我是从2006年的1月1日开始趴在我们家地板上,把每张画一页一页地看,一页一页地记录。”之后泡图书馆、找旧刊物……像滚雪球一样,线索一点点延长、纵深。

这期间,唐薇得到了无数喜爱张光宇的人们的帮助,比如三联书店的总编辑范用。范用先生收藏有旧杂志《上海漫画》,黄大刚记得当时找范先生借书看,范用先生九十多高龄,腿摔骨折了,坚持自己站在椅子上开柜子拿藏书。“范老说,你拿去用,随便用,记得还我。”后来黄大刚在三联编辑室上班,范用亲自过来找他,把后来找到的资料杂志全带给他。

唐薇说,最初赶鸭子上架,一开始觉得两三年做一本画册足够了,没想到一做就是十年。“很多人说,光宇先生,画太少;也有人说,光宇先生是个好老师,但是茶壶煮饺子,倒不出。我不认为是这样,那是大家太不了解他。”

张光宇作品:神笔马良

他是“杂画家”群落里的大哥

1900年8月25日,张光宇出生于江苏无锡县一个祖传郎中家庭,原名登瀛。兄弟三人(老二曹涵美过继舅舅家,改姓曹;老三张正宇)不爱看病人愁苦,无一个愿意继承父业,都爱好美术,后在美术界均有影响。

有家族企业的外祖父坚持送外孙去钱庄学习做生意,以便未来继承家业,但在钱庄做了一年,张光宇便宣布:要去上海读书。在上海期间,张光宇住在新派京剧院“新舞台”附近,童年张光宇爱到后台化妆室偷看演员画花脸,而且能凭记忆把印象中的脸谱一张张画出来。老艺人名武生张德禄一眼看出了这孩子的天才,甚至让张光宇坐在戏班衣箱上画画——旧时戏班迷信,衣箱上是不能坐人的,否则会触怒祖师爷“老郎神”。1916年,在上海读完小学,张德禄说情,师从上海美专教授、“新舞台”置景主任张聿光,学习绘制布景。也是从张聿光那里,他以画舞台背景和在剧场写生的方式,第一次真正接触到西洋绘画的视角和技术。

1918年,经张聿光介绍到上海生生美术公司工作,在刚创刊的《世界画报》社给丁悚当助手,并以“光宇”为笔名发表“谐画”、插画等。在这里,27岁的老丁对待张光宇不像上司,像一位兄长。从这里开始,他的名字在上海滩崭露头角。1921年,21岁的张光宇进入了广告业,成了南洋兄弟烟草公司广告部的绘图员,从事报纸广告设计,并绘制月份牌。并在1927年,成为外资公司英美烟草公司广告部美术室的绘图员。

张光宇繁复的办报出版生涯也是从这个阶段开始的。从最早的《影迷杂志》到五卅运动之后创办的《三日画报》,再到之后的《上海漫画》(周刊)、《时代》画报、《万象》、《独立漫画》、《上海漫画》(月刊)、《泼克》等十余种杂志,参与编辑、策划或出版的办刊更是不计其数。这些刊物,直接孕育了上世纪三四十年代海上文化圈的漫画生态,庇护乃至培养了中国几代漫画家。学者王鲁湘将这个群体归类为中国画家与油画家之外的“杂画家”,是“中国现代画坛上的吉卜赛群落”。在王鲁湘看来张光宇、张正宇、张仃、廖冰兄等人,就是这个群落中的顶尖高手,“而张光宇,毫无疑问是群落的旗帜。”

张光宇是个温厚长者,讲义气,他的长子张大羽记得父亲平时总是说的一句话是:“朋友们有饭总要大家吃吃的”,有着掌舵“大哥”的风范。他知道画家的艰苦,总是会考虑作者。办杂志刊物时,凡稿子一经采用,便马上发稿酬,逢年过节时让妻子亲自送去,因为考虑到逢年过节总要用钱。更重要的是,他也有着伯乐的眼光。

廖冰兄自述五十多年前,便自认为是光宇先生的私塾弟子。1934年,他还是一个在中学念书的学生,向光宇先生在上海创办的《时代漫画》投稿。不但发表,还得到了鼓励。于是“成了尾随上海漫画队伍的一名小作者。”

1936年,十九岁的东北青年张仃因参加进步活动入狱,从监狱出来,一无所有,靠画谋生,向张光宇办的漫画杂志投稿,但也并没有把握,直到一天,张仃在南京开架书店里偶然见到这些漫画出现在张光宇办的杂志上。张光宇一次给了张仃15块银元的稿费,是张仃给报馆画画的月收入的总和。抗战爆发后,张仃到上海,找到时代图书公司。“张光宇一见我,就从里屋高兴地迎出来说:‘原来是个小赤佬!我还以为你是东北大汉,原来是个小张学良!’当晚他打电话约来叶浅予、鲁少飞、胡考等人相聚通宵。当时张光宇是时代图书公司的经理,更是中国漫画的奠基人,很有名望。第一次见面,他却是这样平和爽快。”

他是一个很清醒的艺术家。那个时候他画漫画,他说搞艺术不能存有私心,否则就是“给这个世界布植一些恶的种子”,这是他在1928年在文章中写下的。张光宇主张艺术道路要宽和通,但是宽和通是有选择的,外国的东西他们有选择,不是所有外国的东西都能拿过来,要融到我这里,而不是我融入它们。

张光宇作品:民间情歌

从“大量地画”到“完全不画了”

2007年深秋,唐薇从上海图书馆珍藏本库借出《时代》画报,要求复制这批珍贵漫画彩页的时候,在场的工作人员看到七十五年前的画报,已经很旧,但彩页色调依然细腻鲜艳,色彩层次丰富,都惊叹不已:“这是三十年代的东西吗?”很多人不知道的是,这批彩图的印制来自邵洵美与张光宇合作的《时代》时期,当时邵洵美斥资五万美元,买了这价格昂贵的德国印刷设备,亲自翻译外文说明书,花了一年时间反复调试才印制成功。后来新中国成立后《人民画报》一开始水准就不错,用的就是这套设备。“他们那时候办杂志是兜里有一分钱都花出去,是倾全力地做。”

画家郁风曾深情回忆,“当我二十来岁的时候,一群从上海到香港的画家、诗人、作家出版了一本杂志,由我这暂时没有职业的小青年担任执行主编,从封面到每一页文字插图的版面设计完全是光宇拿着铅笔三角板手把着手教我干的。直到80年代,我又到香港,从香港大学冯平山图书馆打捞出两期1940年出版的《耕耘》,复印下来,被80年代香港最摩登的杂志主编们看到,叹为奇迹。我告诉他们创造奇迹的就是张光宇,他们都不大知道张光宇是谁。”

张光宇自己大量地画。1925年8月17日,刚刚创刊半个月的第六期《三日画报》刊登了张光宇的漫画《望求老丈把冤申》,这是为五卅惨案而创作。画面上是人们熟悉的中国传统戏剧《奇冤报》里的人物,《奇冤报》又叫《乌盆记》,商人刘世昌投宿时被人谋财害命又被焚尸毁迹做成乌盆,老丈张别古偶然发现,仗义鸣冤,终于促使冤情大白天下。张光宇的漫画中,缁衣甩发的冤魂身上写“五卅”两字,身旁一个京剧里的“丑”手抱乌盆,是《奇冤报》中仗义为鬼魂鸣冤的老汉张别古。这是张光宇熟练运用中国传统元素进行漫画创作的开始。

“他的《民间情歌》插图,造型极其简练,经营至为严谨,寥寥线条,竟可以鲜明表达出浓浓情意,使我惊诧不已。”廖冰兄更为倾倒的是张光宇的漫画,正值抗日时期,身居上海租界的正直漫画艺术家需要承受种种高压和威胁,“矛头既要对准外寇,目的在于唤醒普罗大众,手法常常要借古喻今,指桑骂槐,绵里藏针,曲折隐晦。光宇先生恰好秉性外圆内方,这种战争方式被他运用得游刃有余。”

《西游漫记》的构思,是从桂林到至重庆的颠沛流离中完成的。日寇逼近,国民党节节败退,1944年湘桂大撤退之际,张光宇携妻儿经香港辗转到重庆,和叶浅予、廖冰兄等一同寓居重庆郊区北温泉。战时逃难,真正家徒四壁,弄块木板搁在破木箱及铺盖卷上就成了画桌,一叠白报纸,一盒小孩子用的水彩颜料便是画具。就是在这样的条件下,张光宇画出了一批描述老百姓逃难途中流离失所惨状的作品。作品参加了1945年3月的“八人漫画展”,参加者是张光宇、廖冰兄、叶浅予、特伟、丁聪、沈同衡、张文元、余所亚,反响空前。依然无法抒发所见所感带来的心中愤懑,张光宇画了《西游漫记》。借民间神话的壳,揭示的是现实社会的罪恶。《西游漫记》中,西游记原班人马去西天取民主真经,沿途所遇国家其实都是现实化身:“纸币国”经济崩溃,“埃秦国”特务横行,“梦得快乐国”腐朽糜烂醉生梦死……《西游漫记》的禁展令也随之而来。在唐薇看来,张光宇的《西游漫记》可以说把过去的漫画“漫漫而画,不登大雅之堂”的谐画水平提到了一个更高的层次。

张光宇在上世纪三四十年代的漫画很多,到五十年代就很少了,只有一点点,到后来就完全不画了。唐薇说,“他们在1948年的时候曾经很浪漫、很理想主义地想象,就是将来那个新的社会没有漫画题材,我们宁可不画漫画,这是一个很浪漫的理想,但是真正到了那个时候发现还是有很多题材可画的,因为时代不可能一下子洗得干干净净,什么都没有了,所以他们觉得还是有很多东西要画,但是没有办法画了。”

一个清醒的中国艺术家

在漫画家鲁少飞看来,张光宇的艺术,不管是漫画还是插画还是设计,最本质的一点是——“张光宇艺术的根在中国”。“要研究他,应从最基本的点、线、面入手。他的夸张、变象、单纯化、简练化,是从每一个点、每一条线入手的。他过滤传统的‘筛子’很细,所以连很多细微的精华也留下了。”鲁少飞说,如陈老莲用线的精妙,在他的作品中被完整地承袭了下来。他生活在中国门户被动开放的时代,置身于大都市上海,有广为学习吸收的机会。无论是传统的还是西洋的属性,都难以限制住他。

新中国成立后,张仃与张光宇同在中央美院实用美术系执教,张仃是系主任,张光宇是教授,两人配合默契,共通的一点是“直观教学法”,利用北京文物集中且丰富的条件,把学生直接带到故宫、五塔寺、法源寺、法海寺等地去上课。张仃把面人汤、皮影陆、泥人张请到大学讲台,张光宇也举手赞同。“当时,文化部为筹建工艺美院拨款十余万元,我们用部分经费从西湖营、鲁班馆等地购得大量明式家具和民间刺绣,补充了工艺美院的资料。”

张光宇的学生汪钰林回忆他的教学,张光宇曾经带他们到西单长安大戏院去看张春华主演的《三岔口》,让学生们观摩舞台上三方展现在夜晚打斗,交错对刀的精彩,他告诉学生们“艺术的合理不同于生活的合理,生活的真实经过夸张取舍和加工后,才能产生艺术的真实。”很朴素,但却让人受益终身。这些学生包括袁运甫、韩美林、丁绍光等等。

“他是一个很清醒的艺术家。那个时候他画漫画,他说搞艺术不能存有私心,否则就是‘给这个世界布植一些恶的种子’,这是他在1928年在文章中写下的。张光宇主张艺术道路要宽和通,但是宽和通是有选择的,外国的东西他们有选择,不是所有外国的东西都能拿过来,要融到我这里,而不是我融入它们。”唐薇说,五十年代学习苏联,但张光宇提出来过去的统统不要,妄想创造新美术,那就是“无源之水,无本之木”,这等于也是一种纨绔子弟。而在唐薇看来,中国艺术家走什么样的路,张光宇提供了一条有价值的路。“我们讲了半天这个不好那个不好,人家会说你把好的给我看看,想想也是这个道理,那我就把好的给你看看,不用再说什么,你们一看就知道张光宇他们过去是怎么做得了。”