《古代美学》( 美学史 第一卷), [波]塔塔尔凯维奇著,张卜天译,商务印书馆,2023年8月版,512页,82.00元

塔塔尔凯维奇其人。波兰这片土地上涌现出了哥白尼、肖邦这样的伟大人物,波兰的历史却是一部苦涩的历史,几百年来波兰被邻国反复侵略和瓜分,二十世纪上半叶的波兰更是命途多舛。但在二十世纪初,波兰诞生了二十世纪初最伟大的哲学史家之一:塔塔尔凯维奇。塔塔尔凯维奇在波兰无人不知无人不晓,虽然他的著作均以波兰语写成,但旋即被翻译成英语、德语等语言。其著史的风格异于前人,对西方哲学界影响很大。一部《哲学史》和一部《美学史》足称不朽,而《西方六大美学观念史》更是神来之笔。他的著作行文简洁明确,结构清晰,因此至今仍然是很多大学的教材。

塔塔尔凯维奇历经两次世界大战,于1980年以94岁高龄离世,90岁时还出版了《西方六大美学观念史》,是一棵学术常青树。他对学术的热爱甚至超过了他的生命,二战期间,纳粹德国占领波兰后妄图对波兰文化进行系统性摧毁,包括禁止波兰语授课,破坏波兰的历史文献和艺术作品等。其中最为残酷的便是大规模杀害波兰文化精英,纳粹德国确定了一份包含六万人的波兰知识分子清单,记录在册被杀害的文化精英超过一万人,被逮捕的知识分子超过三万人,其目的俨然是要将波兰的文化精英绝灭。塔塔尔凯维奇在一战前因波兰被俄国占领,被迫前往德国求学,可能因为这一段经历逃过一劫。然而他仍然承担起了知识分子传播文明的责任,冒着生命危险在波兰的地下秘密教育机构“移动大学”和地下讲座上课,我们所熟知的居里夫人便是移动大学的学生。无论学识还是品格,塔塔尔凯维奇可谓知识分子之楷模。

塔塔尔凯维奇的著史风格。塔塔尔凯维奇著史的风格可用“明晰”二字形容。他曾如此形容自己的好恶:“我天生讨厌那些模糊和不明确的事物。”他的著作尽力避免晦涩的行文,而是用简洁、清晰而明确的语言来表达。是否易懂在塔塔尔凯维奇这里已经不仅仅是照顾读者这么简单的动机了,而是上升到了学术伦理的程度。哲学,常被认为是深奥难懂的,甚至有学者倾向于使用晦涩的概念和语言写作。但塔塔尔凯维奇声称:“我作为一个作家的首要职责是:简单明了地解释问题。当有人告诉我他们不明白我的意思时,我认为这是一种严重的指责。”对他而言,无法用明晰的语言表达,甚至已经成为一个道德问题。

能够做到这一点,并不仅仅意味着读者良好的阅读体验,更意味着作者对他想要表达的内容已经有了极深的理解。著名物理学家费曼曾经说过:“如果我们无法把一个理论简化至大学一年级的程度,我们就不算真正理解这个理论。”这个看法和塔塔尔凯维奇的写作理念异曲同工。写作风格不仅仅是一种风格,也反映了作者对其写作的内容理解得有多么深刻。

这部美学史正是塔塔尔凯维奇写作风格的绝佳样本。书中每当一个新的话题开始展开,段首都会用一句话概括接下来讨论的话题并加粗字体。如此一来,读者更容易把握全书结构和上下文关系,笔者的这篇书评也是模仿这一体例写就的。

美学史的边界在哪里。若是将谈论过美学的哲学家们按照年代梳理一遍,美学史原本并不难写。光是我国就能翻出好几本美学史,写作逻辑均循此例。然而塔塔尔凯维奇提出了自己的观点,他认为“美学”并不只是一个哲学概念,而是自古以来就存在的思想。并不是只有哲学家讨论的“美”才算美学史。他在书中说:“美学史不能屈从于任何外在的标准,比如特定的名称,或特定的研究领域。它必须包括与美学问题有关并且使用美学概念的所有思想,即使它们以不同的名称出现在其他学科中。”如此一来,美学史所覆盖的范围便大大地拓宽了,从“哲学家的美学”拓展到了“隐含在一切人类活动中的美学思想”,这便是美学史第一章中所谈及的“隐含的美学史”。

美学史范畴的拓宽,对史家也提出了更高的要求。这意味着著史的材料不再仅限于哲学著作中和美学相关的部分,而是整个人类历史中和美学有关的活动,包括人类的生活、艺术,当然也包括哲学。书中称:“如果从最广泛的意义上来理解,那么美学史不仅是由美学家所作的明确的美学论述构成的,而且是由隐含在流行品味或艺术作品中的东西构成的。它不仅应当包括美学理论,而且应当包括揭示那种美学理论的艺术实践。”

要写出这样的美学史,作者不但要是一位哲学家,还要有广博的知识和对人类生活的敏锐洞察力。塔塔尔凯维奇正是这样一位“上能通天,下能落地”的史家。他最为人所知的成就是《哲学史》,但他同时也教授现当代艺术、伦理学和美学,可见他非常享受这种在抽象的理念和生活实践之间游走的感觉,这也是很多哲学家所缺乏的特质。甚至很多美学家也认为研究哲学美学才是最正统最纯粹的,对美学实践甚为轻视。1968年,正是嬉皮士活跃的时代,塔塔尔凯维奇在伯克利大学访问,他看着大街上吸大麻的红男绿女,对年轻的博士生(Bohdan Dziemidok)说道:“博赫丹先生,你知道吗,这很有趣,我有一天得试试看。”此时的塔塔尔凯维奇已是八十二岁高龄。他对世界的好奇和思考,是形成这一史学观点的源动力。

在塔塔尔凯维奇看来,美学史不是离散的,由哲学家串联而成的历史,而是连续的,由一整个艺术和社会文化孕育出来的美学思想史。而塔塔尔凯维奇的《美学史》,正是他对这种“最广泛的意义上的美学史”做的一次伟大而成功的尝试。

美学史的结构。书籍是线性的行文结构,而美学史是多条线索同时发展的。美学史包括概念史,讨论美学中的各个概念是如何发展的。比如“摹仿”“形式”“自然”等概念是如何产生和演化的;美学史包括艺术理论史,比如诗歌理论的历史发展,当然也包括造型艺术,音乐等等艺术的理论发展史;美学史当然还包括哲学美学史,即哲学和美学著作中关于美的论述的历史。这么多复杂的线索,如何用线性结构表达复杂的历史,是一大难题。以往的美学史将范围局限在哲学美学这一范畴,常以人物和历史断代为线索进行线性展开,比较清晰。也有学者在人物和历史断代之余引入“主观美学”和“客观美学”这一线索,又不免对读者的思维构成了一定的限制。

塔塔尔凯维奇的美学史对每一个历史时期首先会介绍美学思想产生的时代背景,包括宗教、政治制度、社会风气等;艺术史和艺术理论也是重点,书中艺术史部分一般会囊括所处时代最杰出的艺术门类。比如介绍古典时期的古希腊会涉及悲剧、建筑和雕塑这些古希腊最为杰出的艺术。艺术理论则是聚焦于艺术家和艺术评论家们的著作;哲学美学自然是最重要的部分,以学派或哲学家为线索展开,这部分和传统美学史类似;除此之外,塔塔尔凯维奇还会写专题史,比如希腊化时期的美学专门开辟章节讨论音乐美学、诗歌美学、造型美学。这些艺术理论往往会被传统的美学史所忽略。

这种写作方式对各个历史阶段的美学思想进行全方位的阐述,但也因此受到某些学者的诟病,认为结构不清晰。其实只要对塔塔尔凯维奇著史的思路有所了解,是很容易对各章节的内容进行定位的。某一章节到底是文化背景,还是艺术史,抑或是艺术理论、哲学美学、概念史,只要对其内容有所判断,便能很快找到这一章节在全书美学图景中的位置。

社会大环境对美学史的重要性。美学思想不是无根之木,无源之水。塔塔尔凯维奇并没有止步于描述各时代美学思想“是什么”,而是尝试着探究“为什么”。而这个为什么,就是通过对社会大环境的铺陈得出的。比如谈及古风时期古希腊的社会环境,书中说“数个世纪的旅游、贸易、工业化和民主进程的演变,在很大程度上使希腊从早期的宗教信仰转向了一种世俗的思维方式,注重自然事物甚于超自然事物”,这一社会背景对理解古希腊美学中同时存在的理性和迷狂审美就很有助益。

谈到希腊化时期的社会背景,书中如此描述:“ 而‘Hellenistic’则指从公元前 3 世纪开始传播到其他国家的希腊人的文化。在此过程中,这种文化扩展到了更大的范围,但失去了一致性”,希腊化时期希腊文化与东方文化的融合产生的多样性,是希腊化时期的一大特征,后文讨论希腊化时期的美学和艺术理论时,我们都能看到这一历史背景的痕迹。

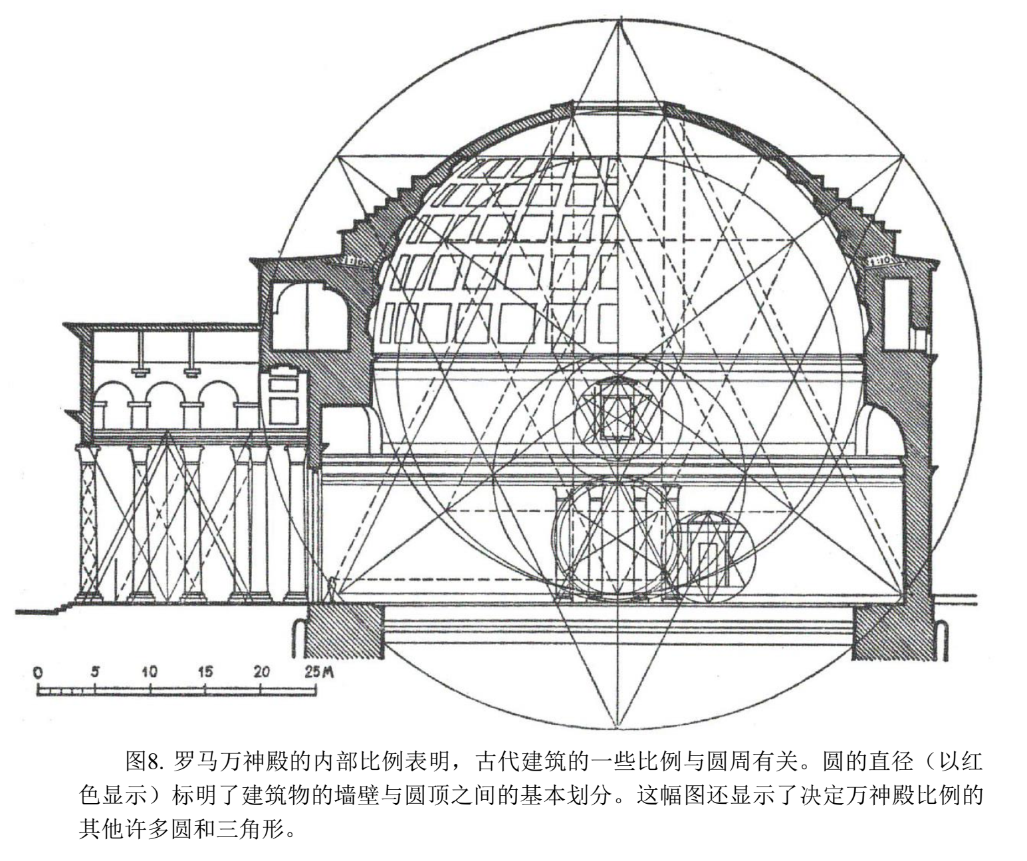

艺术史和艺术理论作为隐式的美学。当一个艺术家进行创作,他也在进行审美判断,而艺术家的审美判断最终通过他的创作体现了出来。艺术理论则是用语言对艺术欣赏和创作活动中的审美判断进行归纳。塔塔尔凯维奇在讨论美学问题时,往往尽量将美学思想“接地”,所谓接地,就是将美学思想在艺术作品中的体现展示给读者看。比如毕达哥拉斯学派认为数学的本原是万物的本原,自然也是美的本源。这一美学思想就直接反映在古希腊强调比例的艺术理念中。为此,书中列举了大量古代艺术中和比例有关的审美规范的实例,比如罗马万神庙的比例图:

如此一来,毕达哥拉斯学派强调数学和比例的美学观点便直接展现在了艺术实践中,理论不再抽象。

艺术理论,是针对某一种具体艺术的美学。塔塔尔凯维奇为了全面反映各艺术门类的美学特征,搜集了造型艺术、音乐、诗歌、文学、建筑等各门艺术的理论文献,分门别类地总结成文,让读者对各时期各艺术门类的艺术理论有一个全景式的了解。比如音乐理论,可能只有音乐史家才会去关注的内容,我们也可以从这部美学史中读到:“对希腊人来说,严肃质朴的多里安音乐与热情动人的弗里吉亚音乐之间存在着最强烈的对比。它们调式不同。一个声音低沉(hipata),另一个声音尖利(neta)。一个使用西塔拉琴,另一个使用长笛。..... 希腊人认为自己的传统音乐是使人振作和抚慰人心的,而新的外来音乐则是令人兴奋和狂乱刺激的。传统主义者,尤其是柏拉图,把正面的精神特质归于前者,把负面的精神特质归于后者。他们谴责弗里吉亚调式,只赞成多利安调式”。这些冷门的艺术理论非常罕见,对美学研究者而言更是珍贵异常。

有了这些丰富的艺术史和艺术理论,原本抽象而枯燥的美学史变得更加丰满,生动。美学理论直接反映在建筑,诗歌,音乐等各种艺术形式之中,理论便有了坚实的事实为依凭。

重视原典。哲学美学是美学史的核心,塔塔尔凯维奇除了明晰的行文风格让哲学美学变得浅显易懂,他还很强调美学原典。西方美学史从古希腊到近代延续两千年,涉及多种语言,很多著述并无英译。因此阅读美学史经常会面临一种“大家都知道某哲学家的思想是什么,但从没读过哲学家本人文字”的窘境。

为此,塔塔尔凯维翻译了大量原典,尽量做到“句句有来历,字字有根据”,为哲学美学的解释找到对应的原典作为佐证。有了原典作为锚点,美学史的呈现便更倾向于美学史原本的样子,而不是史家眼中的样子。这也意味着读者有更大的诠释空间,可以基于这本美学史构建自己对历史的理解。很多原典文字更是世所罕见,是理解美学史原貌的珍贵材料。

比如怀疑论哲学家塞克斯都·恩披里柯的言论:“就音乐的曲调而言,并不是有些曲调天然就是这种类型,有些曲调天然就是那种类型,而是我们自己认为这些曲调是这样的”,让我们对怀疑论美学在音乐艺术的表现有了直观的认识。

又如哈利卡纳索斯的狄奥尼修斯写道:“我将清新、优雅、悦耳、甜美、说服力和所有类似的品质归在‘魅力’之下,而将宏伟、感人、庄严、高尚、柔和等归在‘美’之下。”,显然,后世对“优美”和“崇高”这两种美学形态的分类在古罗马已是若隐若现。

书中原典条目之多,甚至只需把原典抽取出来都能单独成书,许多段落是中文世界中第一次出现,其价值可见一斑。

学界争议。塔塔尔凯维奇别出机杼成此巨著,发人之所未发,和传统美学史迥异,自会引来质疑。美学家门罗·比厄斯利读毕本书,在他的书评中写道:“我对某些章节感到困惑,在这些章节中,塔塔尔凯维奇似乎过于努力地从非常稀少的材料中构建美学之砖。”可见比厄斯利对塔塔尔凯维奇发掘“隐性美学史”的做法是持怀疑态度的。比厄斯利认为,美学史应是纯哲学的讨论,其中心议题便是“什么是美”“如何定义美”这样的终极哲学问题。对于塔塔尔凯维奇的做法,他虽认为确是洋洋大观,但有一点“连猜带蒙”的感觉,模糊了美学的边界。

然而,随着美学的发展,其边界本就在不断拓宽。心理学美学、日常美学等和生活实践紧密相关的美学研究领域纷纷被开拓出来。“美学”一词在日常生活中的使用也愈发普遍,出现了哲学美学学科和大众对美学的理解之间的鸿沟。那么为美学著史的思路是不是也应该放弃哲学美学的纯粹性,和美学学科一起拓展疆界呢?

译书。十年前的九月,我偶然读到塔塔尔凯维奇《西方六大美学观念史》,如获至宝,读毕在豆瓣上留下书评一篇,字里行间是掩饰不住的激动。一个ID叫张卜天的网友向我发来私信,告知我他将着手翻译《美学史》三卷本,令我不禁充满期待。谁知因种种原因竟耽搁了数年,直至十年后的今日方才译出三卷中的第一卷《古代美学》,第二卷《中世纪美学》的出版也近在眼前了。十年来,笔者也阅读了数本卜天的译书,越读越惊异。卜天的译笔读来几无翻译痕迹,竟直如译者本人写成,正是大翻译家的风范。卜天曾在采访中谈起“觉得不忍心,不愿独享这些好东西”,故翻译特别勤勉。他的译作已达六十本以上,译作等身四字已是不足以形容了,书友间更是流传着“读得没有卜天译得快”的传说。

回到这本美学史的翻译工作,三卷本中的第一卷《古代美学》和第二卷《中世纪美学》在上世纪90年代初已有译本出版,但这两卷是由多名译者合作完成的,译笔文风不一,且翻译多有错漏之处,不免遗憾。此次由卜天一人翻译,国内的美学研究者能读到译笔更为统一的译文,想必能为美学研究者带来新的思考。

京公网安备 11010102002206号

京公网安备 11010102002206号